Dossier pesticides : où en sommes-nous ?

La Directive européenne cadre sur l’Eau (DCE) énonce les stratégies de lutte contre la pollution de l’eau par des substances toxiques. 33 polluants ou groupes de polluants sont reconnus comme présentant un risque significatif pour l’environnement aquatique et ses usages. Les produits phytosanitaires en font partie. L’état des lieux du SDAGE de 2017 a montré que nos bassins (Chère, Don et Isac) présentaient tous un dépassement de seuil de conformité sur le paramètre pesticides.

Pour viser l’amélioration de la qualité de l’eau en jouant sur le paramètre pesticides, le Syndicat a élaboré un programme d’actions de lutte contre la pollution des eaux par les produits phytosanitaires, dans son Volet Agriculture. Un suivi des taux de pesticides dans l’eau est ainsi assuré par plusieurs acteurs pour connaitre l’impact bénéfique des actions réalisées. Le Syndicat contribue aussi au suivi des pressions en réalisant des campagnes de prélèvement et d’analyses d’eau pour la quantification de certaines molécules.

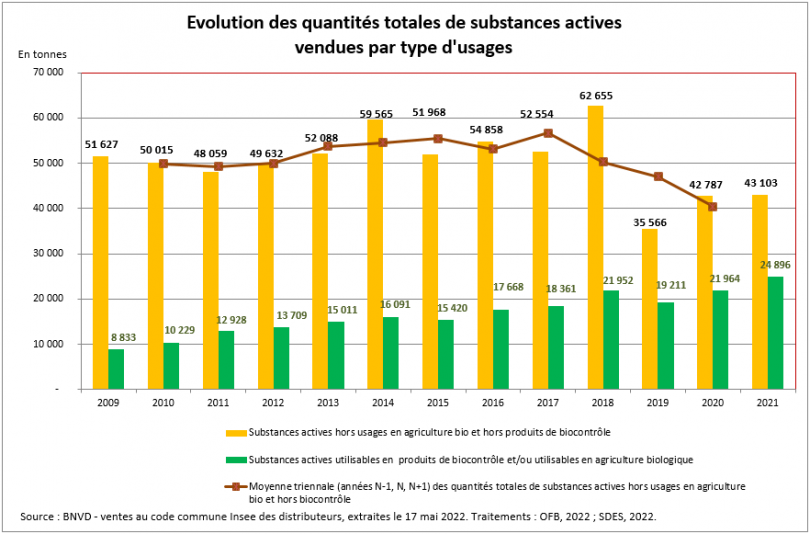

A l’échelle nationale, les chiffres des ventes de produits phytosanitaires montrent une diminution

- Les ventes de produits de biocontrôle et de produits utilisables en agriculture biologique progressent de 13 % entre 2020 et 2021, ce qui montre le développement des solutions alternatives.

- Les ventes de glyphosate amorcent une baisse avec une diminution de 14 % entre 2020 et 2021.

- La vente des substances les plus dangereuses continue de baisser : une diminution de 85 % sur une période de 4 ans.

Ces derniers résultats reflètent les efforts réalisés à l’échelle nationale mais doivent être interprétés avec prudence. D’une part, il est ici question de vente et non d’usage, ce qui peut entrainer un léger biais lié au stockage anticipé. Par ailleurs, la tendance à l’échelle nationale n’est pas nécessairement la même à l’échelle locale. En effet, dans notre secteur d’élevage, la diminution de la part de prairie au profit des céréales vient relativiser la tendance observée à l’échelle nationale (l’évolution des productions entrainant plutôt un usage renforcé des pesticides). De plus, avec l’interdiction pour les particuliers et les collectivités de se procurer des pesticides, les ventes ont également été impactées.

Quels sont les principaux utilisateurs de pesticides ?

La loi Labbé interdit depuis 2017 aux personnes publiques d’utiliser des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts, forêts, promenades et voiries accessibles ou ouverts au public. Au 1er janvier 2019, l’interdiction s’est étendue aux particuliers. Les jardiniers amateurs ne peuvent plus utiliser ni détenir de produits phytosanitaires sauf ceux de biocontrôle, à faibles risques et autorisés en agriculture biologique. Depuis 2022, les cimetières et terrains de sport sont tous concernés par l’interdiction.

Aujourd’hui, on estime que 90% des pesticides ont un usage agricole.

Quels sont les risques associés à l’utilisation des produits phytosanitaires ?

Effets sur la santé : les agriculteurs 1ère victimes

- Intoxication chronique (« intoxication qui survient de façon (semi-)continue sur une durée importante », INRAE) :

- Cancers :

- De la prostate : de 12 à 28% de risque en plus chez les agriculteurs (reconnu maladie professionnelle depuis 2021)

- Lymphomes non hodgkinien (cancer du système lymphatique, reconnu maladie professionnelle depuis 2015) et myélomes (moelle osseuse, 2019)

- Maladies neurologiques :

- Parkinson (reconnu maladie professionnelle depuis 2012)

- Alzheimer : un excès de risque semble se confirmer

- Cancers :

- Intoxication aiguë : irritation, maux de tête, problèmes digestifs…

Et sur le reste de la population ?

De nombreuses études scientifiques sont en cours de réalisation pour tenter de mettre en lien l’exposition aux pesticides et le risque d’apparition de pathologies cancéreuses, neurologiques ou encore de troubles de la reproduction. Toutefois, l’estimation de ce risque est complexe en raison du nombre important de facteurs intervenant dans l’équation (nombre de molécules et de métabolites, bioaccumulation, effet cocktail…).

Phénomènes de résistances

Le nombre d’espèces d’adventices résistantes aux herbicides se multiplie. Notre territoire fait notamment face à l’apparition de ray-grass résistant aux herbicides.

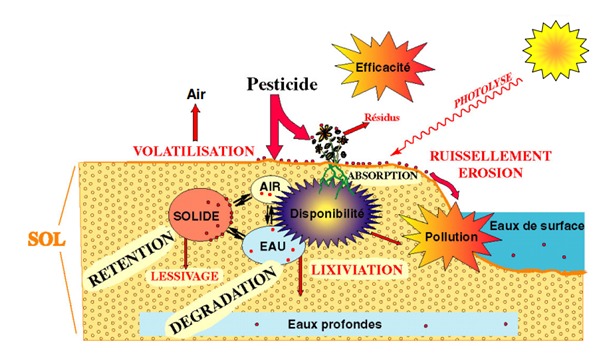

Transfert des pesticides dans les eaux de surface et souterraine

Dans notre secteur, l’élevage domine encore largement, l’usage de produits phytosanitaires y est donc plus modéré que dans certaines régions céréalières ou viticoles. Ceci s’explique par la forte présence de prairies qui ne nécessitent pas ou peu de traitement. Toutefois, certaines molécules encore fréquemment utilisées présentent un caractère persistant et très soluble dans l’eau, ce qui explique les dépassements des limites réglementaires. En effet, leur présence en quantité supérieure aux normes de potabilité dégrade l’indicateur de bon état écologique du cours d’eau.

Les limites réglementaires sont strictes : 0,1 µg/L par substance et 0,5 µg/L pour l’ensemble des matières actives. Au-delà de cette quantité, l’eau doit subir un traitement avant d’être distribuée aux usagers du réseau d’eau potable. En raison de la solubilité des pesticides, les procédés classiques de traitement de l’eau (clarification, filtration sur sable, désinfection) sont inefficaces pour leur élimination. Des traitements spécifiques comme l’adsorption sur charbon actif ou la filtration membranaire doivent alors être envisagés.

Pourquoi ce seuil de 0,1 µg/L ? La limite réglementaire a été fixée par la directive européenne du 15 juillet 1980, relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine, et correspond au seuil de détection des méthodes d’analyses disponibles pour les pesticides recherchés à cette époque. Cette limite réglementaire ne doit pas être confondue avec la limite sanitaire.

Il est à noter que la selon l’OMS et l’ANSES, l’alimentation est la principale source d’exposition aux pesticides. La contribution moyenne de l’eau potable à l’exposition alimentaire totale est limitée et inférieure à 5% pour la très grande majorité des pesticides. La majeure partie des apports en pesticides par l’alimentation ne provient pas de l’eau mais surtout de la consommation de fruits, de légumes, de céréales, etc.

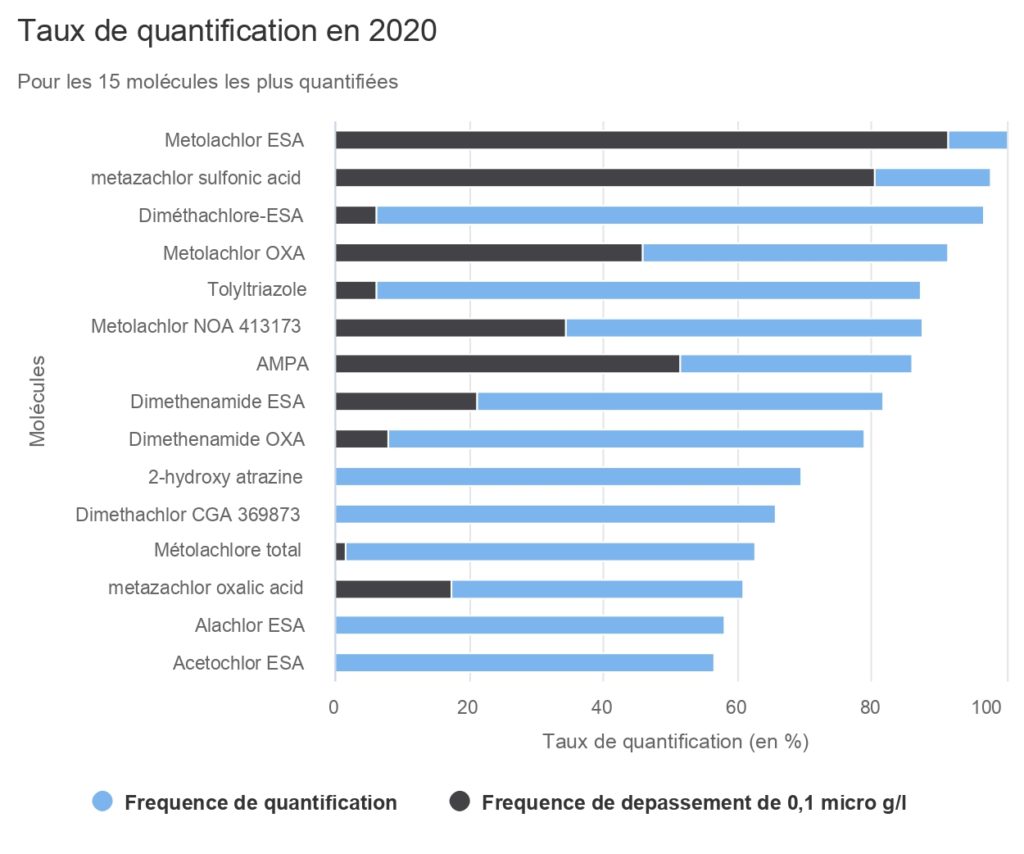

Les métabolites d’herbicides ayant un mode d’action racinaire sont les plus fréquemment retrouvés dans l’eau

Voici les principales molécules que l’on retrouve dans l’eau (une apparition en noir dans les barres du graphique signifie que la quantification de la molécule dépasse le seuil de potabilité) :

Source :http://apps.datalab.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/qualite-des-eaux/

- Metolachlor ESA et OXA : résidus de biodégradation du S-Metolachlor, herbicide à mode d’action racinaire de la famille des chloracétamides, utilisé en pré-levée ou post-levée précoce principalement sur maïs, tournesol et haricot. Les produits commerciaux sont les suivants : Mercantor Gold, Elina, Dual Gold Safeneur, Aliseo Gold Safeneur, Camix, Calibra de Syngenta…

- Metazachlor sulfonic acid : résidu du metazachlor, herbicide à action racinaire utilisée pour le contrôle des graminées et des dicotylédones en colza. On le retrouve dans des produits comme le labama (BASF), Butisan S (BASF), Sultan (adama)…

- Diméthachlore ESA et OXA : résidus du diméthachlore, herbicide racinaire de la famille des chloroacétamides utilisé en prélevée sur colza.

- AMPA : résidu du glyphosate, herbicide foliaire dit « total ».

- Diméthénamide ESA et OXA : résidus du diméthénamide-p, herbicide racinaire normalement appliqué sur le sol mais pouvant être utilisé en post-levée précoce sur colza.

La plupart des molécules retrouvées sont des métabolites (résidus de biodégradation de matière active) et sont issues d’herbicides à mode d’action racinaire, solubles dans l’eau. Une grande partie des produits phytosanitaires, notamment les fongicides, ne sont pas solubles et se fixent aux particules du sol. Elles peuvent être transportées par ruissellement ou érosion vers les cours d’eau mais se retrouvent peu dans les analyses d’eau.

Quels sont les résultats de qualité d’eau ?

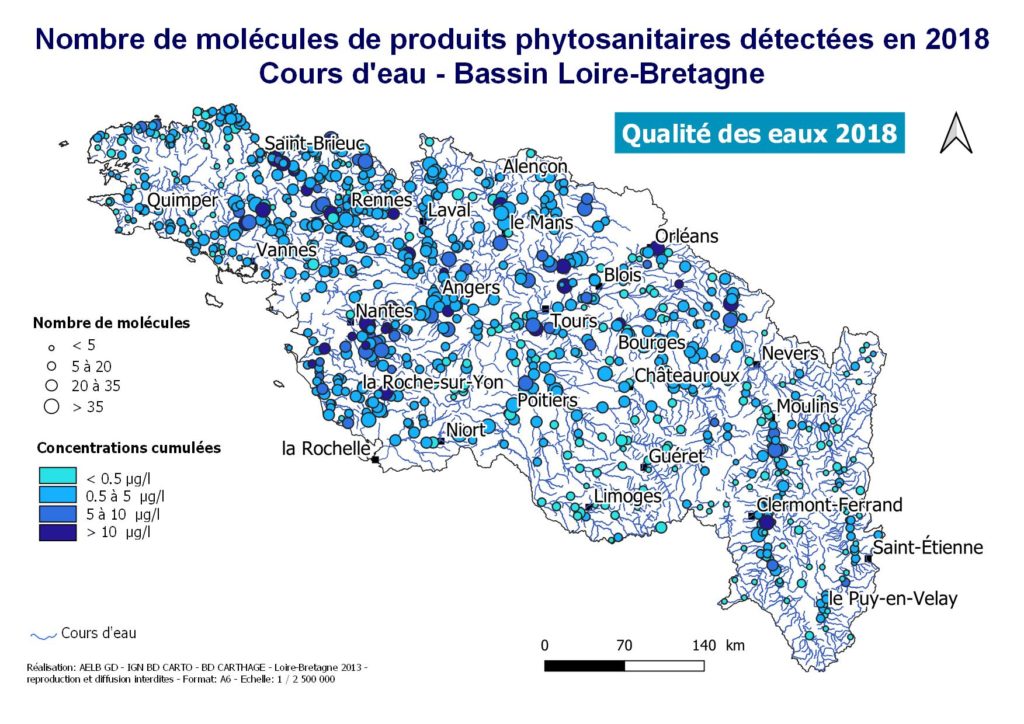

A l’échelle des grands bassins de la Loire et de la Bretagne :

Source : Agence de l’Eau Loire Bretagne

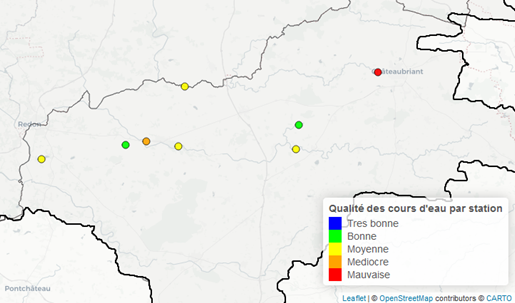

A l’échelle des bassins de la Chère, du Don et de l’Isac en 2020 (sur le paramètre pesticides) :

Source : http://apps.datalab.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/qualite-des-eaux/

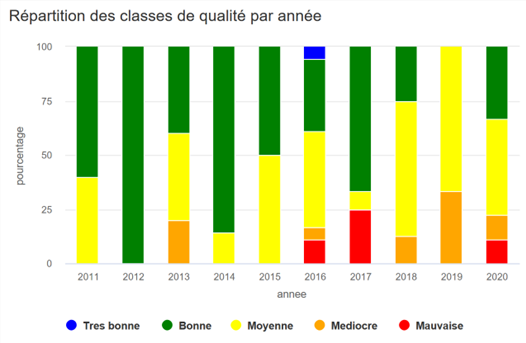

Évolution de la répartition des classes de qualité pour les bassins de la Chère, du Don et de l’Isac (sur le paramètre pesticides) :

Source :http://apps.datalab.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/qualite-des-eaux/

Le Syndicat lance une nouvelle campagne de suivis de la qualité d’eau

Cette nouvelle campagne est réalisée en groupement de commande avec Eaux & Vilaine, sur des masses d’eau ciblées.

Il s’agira de prélever des échantillons selon un agenda prédéterminé (1/mois) sur une dizaine de stations historiques de référence. En plus d’analyser la qualité globale de la masse d’eau (analyses physico-chimiques), il est ajouté un programme « Pesticides », qui vise à estimer les transferts d’une quarantaine de pesticides* vers les cours d’eau et des programmes pesticides spécifiques à la recherche de l’Aminotriazole, Chlorothalonil-R471811 et du diméthylsulfate/sulfate de diméthyle (DMS) :

| Pesticide | Usage | Impacts sur la santé et l’environnement (sources : inrs / anses) |

| Aminotriazole | Contrôle d’herbacés (dicotylédones) Interdite d’utilisation depuis le 31/12/2015, souvent substitué par du glyphosate appliqué différement et/ou un travail du sol adapté | H361d – Susceptible de nuire au fœtus H373 – Risque présumé d’effets graves pour les organes à la suite d’expositions répétées ou d’une exposition prolongée H411 – Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme Les conseils de prudence P sont sélectionnés selon les critères de l’annexe 1 du règlement CE n° 1 |

| Chlorothalonil-R471811 (métabolite du chlorothalonil) | Fongicide (maladies du blé et de l’orge, dans le cadre de la culture des protéagineux, pommes de terre et légumes) Chlorothalonil interdit d’utilisation depuis le 20/05/2020 | H317 – Peut provoquer une allergie cutanée H318 – Provoque des graves lésions des yeux H330 – Mortel par inhalation H335 – Peut irriter les voies respiratoires H351 – Susceptible de provoquer le cancer |

| DMS (métabolite du tolylfluanide) | Tolyfluanide = Fongicide à large spectre (vigne, arboriculture, légumes) DMS = utilisée comme fongicide, acaricide et dans les peintures contre le développement de mousses Retiré du marché le 9/03/2010 | H301 – Toxique en cas d’ingestion H314 – Provoque de graves brûlures de la peau et de graves lésions des yeux H317 – Peut provoquer une allergie cutanée H330 – Mortel par inhalation H335 – Peut irriter les voies respiratoires H341 – Susceptible d’induire des anomalies génétiques |

Le défi : Les laboratoires sont donc confrontés à un nombre croissant de résidus de pesticides à analyser, dont la nature varie d’une région à l’autre en fonction des cultures et pratiques agricole, avec des exigences de limite de quantification de plus en plus basses et de nouvelles molécules et métabolites fonction des nouveaux pesticides mis sur le marché.

L’objectif de l’analyse n’est pas de faire un bilan exhaustif en matière de pesticides dans les eaux mais de montrer à travers les analyses du contrôle sanitaire des eaux, différents aspects de la situation sur les bassins Chère Don et Isac.

Source : https://www.caissedesdepots.fr/blog/article/etat-des-lieux-de-lusage-des-pesticides-en-france

A lire : « Une agriculture européenne sans pesticides chimiques en 2050 ? » : résultats d’une étude prospective inédite par l’INRAE